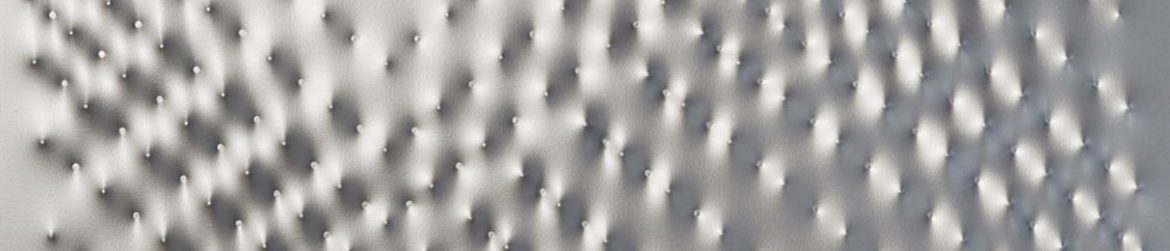

Enrico Castellani, Superficie argento, 2008, acrilico su tela, 150x120cm

Un giorno Giancarlo Politi chiese a Enrico Castellani un incontro per un servizio da pubblicare su Flash Art. La risposta dell’artista fu spiazzante: «ho già detto tutto nella mia intervista del 1986. Ripubblicala. Né io né il mio lavoro siamo cambiati». Va detto, per chi non lo sapesse, che Politi non è proprio l’ultimo arrivato, essendo tra le altre cose proprio il fondatore di Flash Art, dal 1967 un riferimento editoriale per l’arte contemporanea, che ha avuto tra i suoi collaboratori personaggi del calibro di Germano Celant, Achille Bonito Oliva, Rosalind Krauss, Francesco Bonami, Harald Szeemann, solo per citarne alcuni.

La risposta di Castellani, scomparso il 1° dicembre all’età di 87 anni, a Politi suona altresì come provocatoria. Infatti una delle principali accuse mosse all’artista è sempre stata quella di essere ripetitivo e seriale o più concretamente di non essersi mai saputo rinnovare. Si tratta però di un’affermazione superficiale che si ferma solo all’apparenza e sminuisce il significato delle sue opere che egli stesso aveva definito «non facenti più parte del dominio della pittura, della scultura o dell’architettura».

Castellani agisce sulla tela e la emancipa dalla bidimensionalità, senza intervenire direttamente, ovvero lasciandola nuda e cruda. Monocroma ed estroflessa. Sul telaio inserisce dei chiodi e poi vi stende sopra la tela in modo da trasformare lo spazio facendogli acquisire una nuova dimensione attraverso rilievi costanti che seguono sempre uno schema preciso. Le forme che ne derivano possono essere simmetriche o asimmetriche (soprattutto nella fase più avanzata della sua produzione), separate da un intervallo che risulta essere necessario alla trama che va componendosi. Potremmo affermare, non senza azzardo, che se Fontana con i suoi tagli “scopre” ciò che sta dietro la tela, a Castellani invece interessa quello che sta davanti. Il gesto di Fontana è di un’evidenza quasi violenta e istantanea, quello di Castellani più discreto e razionale. Fontana affonda, Castellani protende.

Enrico Castellani nasce il 4 agosto del 1930 a Castelmassa, piccolo centro agricolo della provincia di Rovigo all’incrocio tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Fino al 1956 studia in Belgio all’École Nationale Superieure. L’anno seguente torna in Italia e si avvicina all’ambiente milanese dove aveva già mosso i primi passi Piero Manzoni con il quale nel 1959 fonda la rivista “Azimuth”. L’esperimento non dura molto perché si ferma al secondo numero, tuttavia rappresenta un momento importante per il dibattito culturale di quegli anni. “Azimuth” ha come fine non soltanto quello di fare il punto sulla situazione artistica internazionale (nelle sue pagine vengono analizzate opere di Fontana, di Rauschenberg, di Schwitters, di Bonalumi, di Tinguely: in pratica di Dada, New Dada, Nouveau Réalisme e il nascente Gruppo Zero), ma, consapevole delle sue potenzialità, vuole creare una nuova situazione. Il secondo numero infatti altro non è che il catalogo della mostra “La nuova concezione artistica”, organizzata dalla galleria che porta lo stesso nome della rivista, in cui viene presa distanza da ogni pulsione espressiva del gesto e della materia a vantaggio dell’oggettuale. È lì inoltre che si assiste agli esordi della nuova Arte Cinetica e Programmata.

Purtroppo “Azimuth” non ebbe vita lunga, sebbene la critica riconobbe apertamente già dalla sua prima apparizione il suo impatto di rottura. «La rivista e la galleria erano per noi strumenti e non verità definitive, luoghi d’esperienza. La crisi coincide, come tutte le crisi, con l’illanguidirsi della capacità e della forza propositive, del momento progettuale. Tuttavia di quest’avventura, almeno per me, rimarranno attivi la fiducia nella ragione come modello di chiarezza e il rifiuto dell’individualismo», questa la spiegazione di Castellani il quale pensava all’arte come metafora del cambiamento, dove l’intento politico non è aprioristico, semmai il tassello di una relazione reciprocamente costruttiva.

Gillo Dorfles, uno dei primi a intuire l’arte di Castellani, all’epoca parlava delle tele estroflesse come l’incontro di un dato tecnico con un dato emotivo in cui, seppur nascosta, si riconosce l’impronta artigianale che permette una continua variazione formale e che consente all’oggetto di essere un “unicum”, anche se a prima vista non differisce da tanti altri realizzati. Ad esempio, nota Dorfles, se prima le tele presentavano una rigorosa simmetria, in quelle più recenti si nota una netta asimmetria che crea nuove spinte formali e chiaroscurali, sia con la superficie bianca che colorata. Nonostante questi cambiamenti (a volte impercettibili) Castellani non ha mai peccato di incoerenza, nel senso che ha sempre agito nel segno della continuità, mai della rottura. Artista rigoroso, soprattutto con sé stesso, a chi lo ammoniva di essere troppo manierista diceva che anche solo spostare un chiodo per lui significava attuare una piccola rivoluzione.

Contrario a ogni tipo di strumentalizzazione, ribatteva che oggi l’arte conserva ancora una specifica funzione nella cultura e deve essere inattuale nel senso nietzschiano del termine. «Magari l’arte potrà servire soltanto all’artista perché rifletta sulle sue strutture e si interroghi su questo particolare discorso. La sua funzione può anche essere limitata soltanto a questo. Ma per me anche questo, solo questo, è un valore» confidò in quella famosa intervista negata a Politi, di cui si parlava all’inizio, ma che poi alla fine concesse.